2017-12-11 14:43:36

现代的建筑师几乎都是正规院校培养出来的,这种正规的教育无疑让大部分建筑师快速具备了基本的建筑设计技能,然而世界大同下这种批量教育的模式无疑也更为程式化。所以我们经常见到的“好建筑”均是遵循类似的逻辑、类似的设计手法的产物。

现代社会中的艺术家绝大部分也是经过高等教育的,但艺术与建筑的差异在于艺术受现实的约束更少,成功的艺术家往往更注重于个体精神世界的表达,因此他们的作品更容易天马行空、真实质朴、直指内心,技法反而往往被弱化。

艺术家李广明设计的北京宋庄上上美术馆

出人意料、看似狂野的形式,完全是非建筑师的方法,细想好像也没什么不可以的。

正规科班出身的建筑师设计的北京宋庄美术馆

按照“套路”设计出的建筑看似严谨细致,但却总让人感觉到程式化的平淡,缺少了一些真诚、质朴和意想不到的惊喜。

建筑设计由于服务业主和使用者的特性决定了建筑师更为现实,在此基础上才能表达自我。同时,关乎建筑的多种因素如经济、技术、政策、规范等更多地制约了建筑师。建筑师也因此更为严谨、理性,甚至严谨到呆板,理性到令人枯燥、毫无人情味。

被功能所限的建筑就应当枯燥乏味吗?当然不是!建筑如同其它艺术,同样能体现价值观、精神世界。因为表现元素、表现空间远超常见的绘画、雕塑等艺术品,建筑甚至更能够引发人们的感动。

作为正规科班出身的建筑师,在熟练掌握了建筑设计的基本原理和方法后,跳出常规的建筑设计“套路”、“定式”——“忘记建筑”、“向艺术家学习”,可以达到更高的境界,获得螺旋性的上升。

作为艺术家,在具备了艺术创作的敏感性同时,学习把握到建筑设计的基本规律之后同样可以成为一个成功的建筑师。

艾未未

作为艺术家出身的建筑设计师,艾未未无疑是最为成功的一位。他的成功在于其敏锐地捕捉、学习到建筑设计的基本规律和方法,同时其艺术家的特质又令其作品更为质朴真实、不经意中带有艺术的灵动。

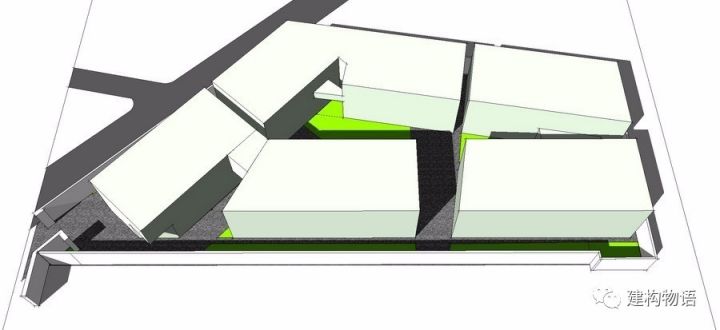

北京草场地艺术家工作室系列

艺术家完全把握了建筑空间、形式设计的精髓,整体的设计完全达到了成熟建筑师的标准。在保持建筑设计的理性的同时,他又保持着艺术家的敏锐、灵动,而这种灵动正是严谨的建筑师所缺乏的。

青灰色墙砖中夹杂的红砖形成了抽象画的灵动效果,据说结果来源于非常简单、偶然的原因——价格比红砖贵的青砖数量不够了。

北京草场地艺术家工作室系列

中心建筑以砌刀砍削的青砖断面作为外墙表皮,形成更为随机、手工化的质感,更富人情味。

北京草场地艺术家工作室系列

以砖块的凸凹形成抽象的图案,更为放松随意,迥异于常见建筑师的机械图案排列。

同样是青灰色砖墙(砌块或面砖)质感的建筑,在建筑师的手下更为严谨有序,但总觉得缺少了一点灵动、一点浪漫、一点意料之外的感动。

建筑师张永和设计的北京用友软件园研发中心

建筑师设计的北京宋庄某建筑

王澍

作为完全是传统建筑教育体制下培养出来的建筑师,王澍的早期作品同样是“建筑式”的。然而其后来的作品却已然完全跳出了建筑的程式,具有了艺术家的随意、放松、质朴、真实。这一切变化除了其自身修养不断的螺旋上升外,更主要的原因应该归结于其在美院的环境熏陶,他的设计不可避免地带有了艺术家的气质。

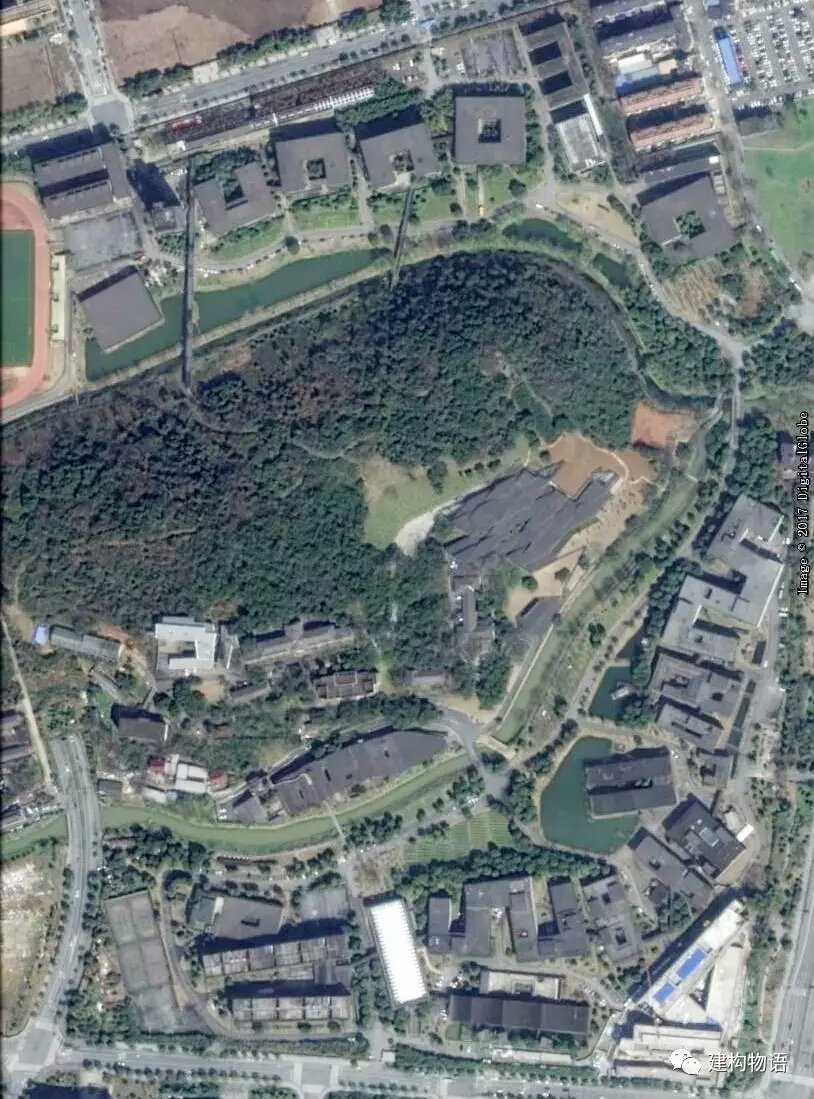

不走平常路的浙江杭州中国美院象山校区

受传统文人雅士的影响,整个校园没有国内高校校园必备的威武的大门、中轴线、中轴线上的办公楼、图书馆、几何化的景观……,整个校区随意放松,不拘泥于形式,更似中国传统的造园——建筑只是自然环境中的建筑,建筑只是自然环境中的一部分而已。

校园建筑形式完全迥异于常见的现代建筑设计,更似传统园林中的建筑,更重视建筑与自然环境的关系,自由随意、随山就势、步移景变。

建筑中带有更多的随机的元素,完全不似强调逻辑推理的现代建筑。也正是这种随机带给建筑更多的不确定性,从而带给人们更多的发现和惊喜。

真实质朴的材料及构造,更强调手工工艺的传承,也更有生活气息。

真实质朴的材料再现,甚至让人觉得有些粗糙、寒酸,但又让人感觉亲切、真实。

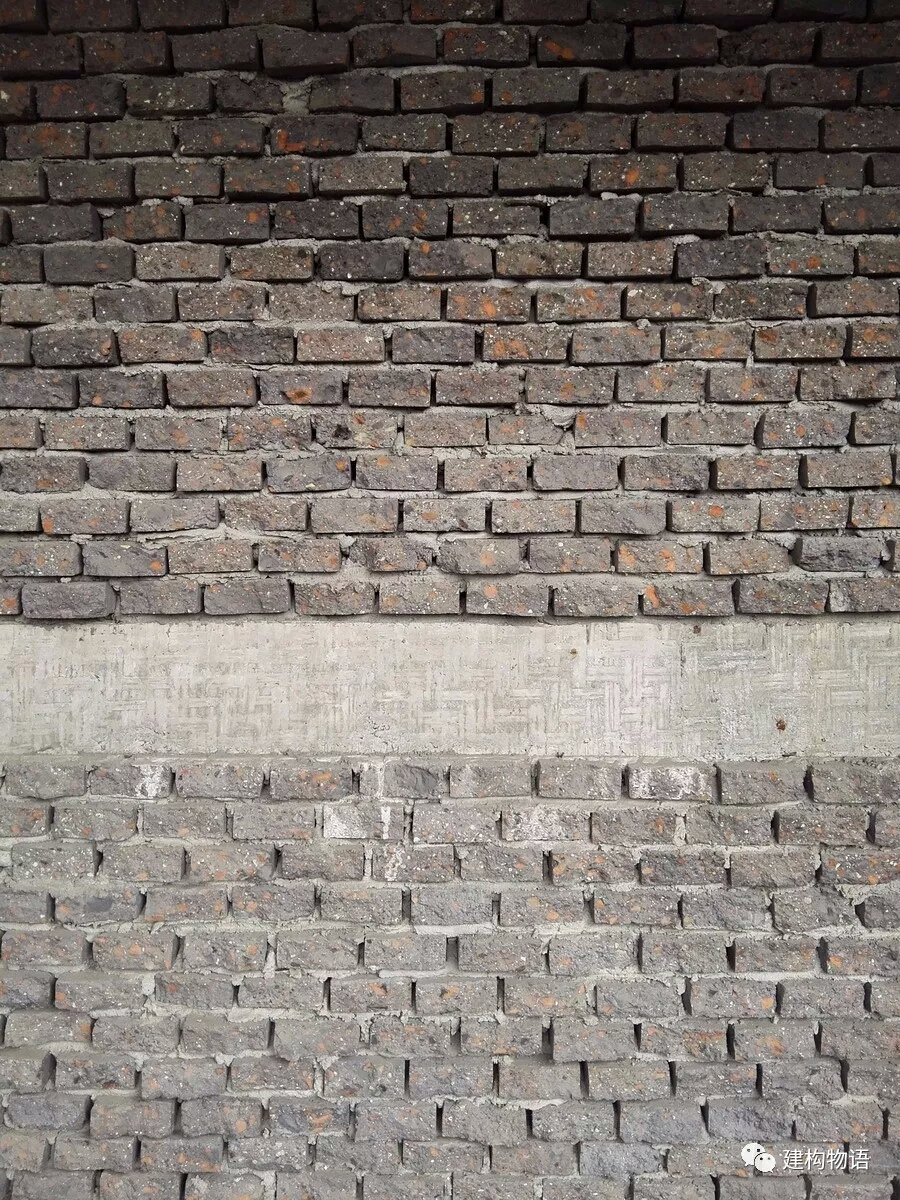

建筑师作品中常见的“瓦爿墙”——旧砖瓦叠合的墙体

除了废物利用外,老旧砖瓦带来的历史感油然而生。

这种墙体的来源更像是材料缺乏时期的自然产物(未经考证),除了中国部分地区出现外,在其他国家也有类似做法。

与“瓦爿墙”异曲同工之妙的匈牙利布达佩斯某历史古迹的砖石混砌墙体

中国美院象山校区水岸山居

形式及空间与传统现代建筑迥异,甚至让人产生琐碎、复杂之感,但仔细品味不难发现其中的传统园林意境,建筑与自然的关系也更为融合。

类似于传统夯土墙的墙体、门扇上的竹片、机巧的把手,更显得质朴真实,不由得让人体会到“小扣柴扉久不开”的诗情雅意,明显区别于大批量建造模式下的毫无人文情感的现代建筑。

“基本不懂建筑”,“凭着一堆破砖烂瓦竟然拿了建筑界的诺贝尔奖——普利兹克奖”。确实,对于王澍的作品,很多传统建筑教育出身的、“有洁癖”的建筑师都觉得不理解、不认可。

诚然,王澍的作品不是完美无缺、白玉无瑕的,许多作品有着这样那样的缺点——“不好用”的功能问题、“怪异的、反常规的形式”、“粗糙”的施工……,但瑕不掩瑜,其作品表达出来的中国古代文士精神、艺术家的真实却是绝大部分“正统建筑师”所缺乏的。

刘家琨

同样,在建筑师的作品中能够明显感受到艺术家气息的还有刘家琨。这种气质的形成同样应该是建筑师常年“混迹”于艺术圈中的结果。

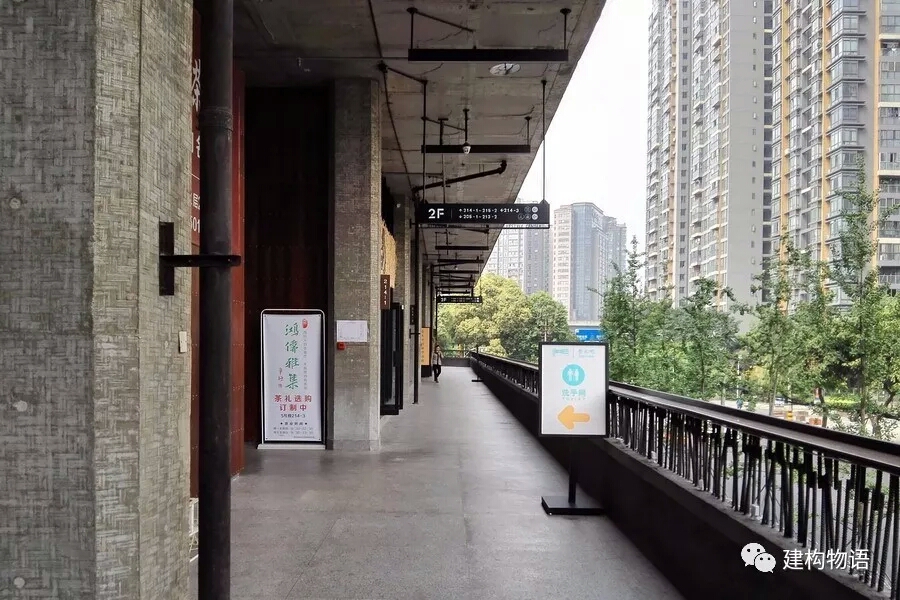

成都西村大院

看起来“不新”、“不高档”的建筑群却让人感受到一种特别的味道。建筑与体育场地的关系也更让人感觉到平常生活的魅力。

真实的、不施粉饰的建筑表皮、暴露的排水管道……,虽然粗糙,但却让人感觉到平常生活的味道。

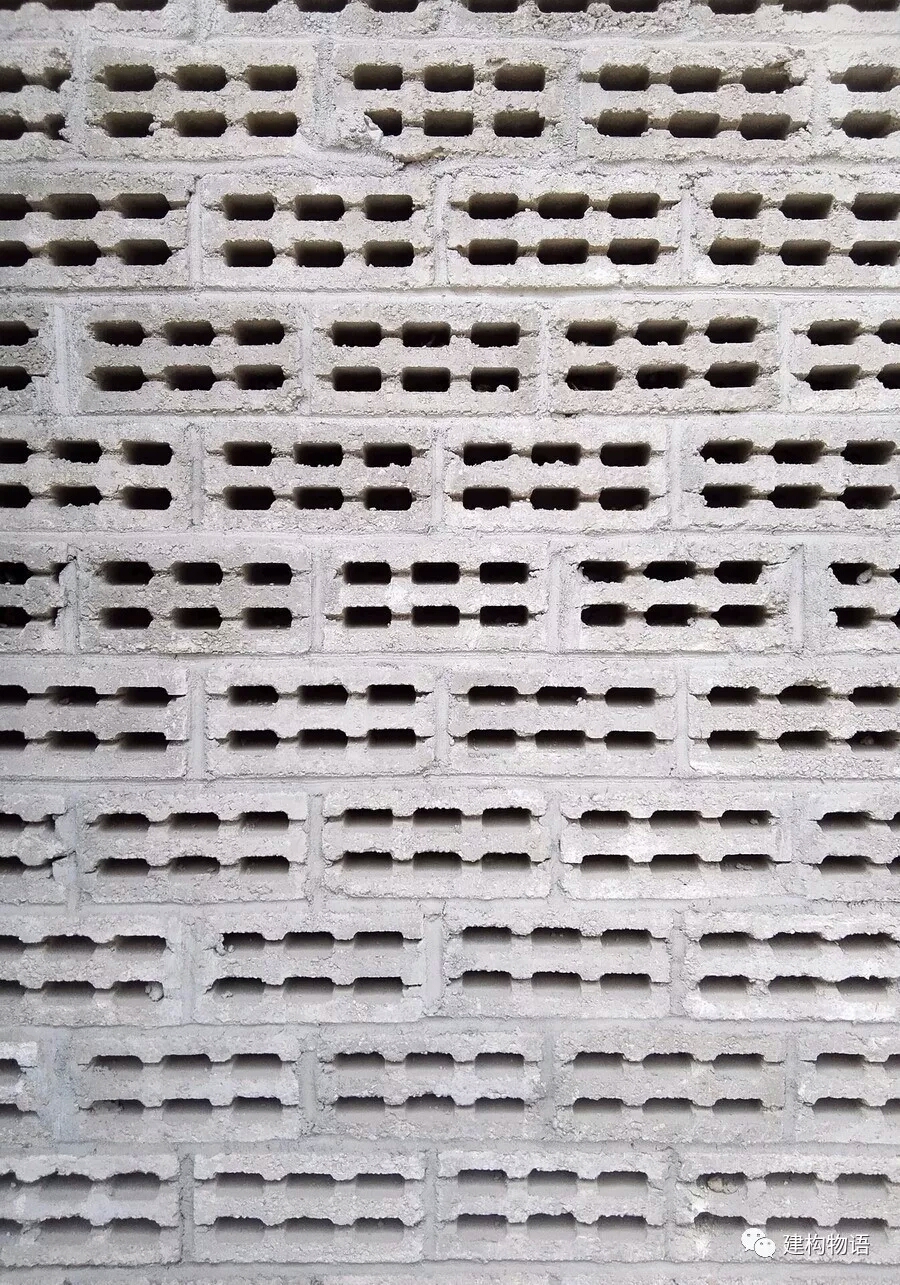

空心砌块的应用,质朴真实,毫不掩饰,让人毫无压力。

建筑中粗糙的砖块墙体。

质朴真实的、更为艺术化的建筑当然也需要更多的施工现场、把控和随机应变,它更强调建筑师的直觉、感性,这和大部分建筑师总是面对更为抽象的图纸、模型而缺乏真实现场感受的、“纸上谈兵”式的设计模式形成显著的区别。

诚然,在如今这个功利化、媚俗的年代,这种艺术化的、质朴真实的建筑注定是小众的市场。即使如此,这些小众建筑也能让我们感受到艺术的简单、真实、直指内心,让更多建筑师从程式化建筑教育的“条条框框”中跳出来重新思索建筑的真谛、生活的真谛。

本文作者褚智勇,东南大学建筑系工学学士,北京建筑工程学院建筑学硕士,教授级高级建筑师,一级注册建筑师,现任教于北京工业大学建筑与城市规划学院。曾著有建筑材料与构造类畅销书《建筑设计的材料语言》。

予人玫瑰,手有余香……如认可本文价值,请转发给更多需要的人士!

“建材U选”网站:WWW.BML365.COM

联系邮箱:SERVICE@BML365.COM

微信服务号:BML365 QQ:1601990015

所有未注明的建筑实景照片及文字版权属“建构物语”所有

0/250