关于赖特

弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright,1867,6,8~1959,4,9),与瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)、勒·柯布西耶(Le Corbusier)、密斯·凡·德·罗(Ludwig Mies Van der Rohe)并称为现代建筑四大师,他是美国历史上最伟大的建筑师之一,他的代表作包括位于芝加哥大学内的罗比住宅(Robie House,1910)、美国宾夕法尼亚州的流水别墅(Fallingwater,1938)、纽约古根海姆博物馆(1959)等。

关于纽约古根海姆博物馆

纽约古根海姆博物馆由所罗门·R·古根海姆基金会(Solomon R. Guggenheim Foundation)在1939年建立,赖特于1943年接受委托设计这座建筑。作为“新艺术”和“新思想”的现代艺术集散地,古根海姆在筹备这个用来展示全新前卫艺术作品的建筑时,就认定它应该像这些前卫绘画一样具有革命性,他对建筑师的一个要求是,该建筑应与世界上任何其他博物馆都不一样——“我想要一座精神圣殿,一座纪念碑!”(时任博物馆馆长、基金会负责人Hilla Rebay女士语)

由于各种原因,博物馆直至1956年才终于开始建设,1959年10月21日建成并对公众开放。

城市环境中的博物馆 ©google

古根海姆博物馆可以说是赖特后期职业生涯中最为重要的建筑,打破常规的观展模式、独特的建筑空间、独特的倒锥形螺旋形建筑形式……,使其成为现代主义建筑的纪念碑。

由于经济及其它各种原因,早期赖特为古根海姆博物馆规划的塔楼在当时没有实现,直至1990年才由“纽约五”之一的建筑师——Gwathmey Siegel设计完成。后续的10层塔楼设计上参照了赖特早期的规划、延续了赖特的设计思路,扩充了办公和展示空间的面积。塔楼最为简单的方正体块、浅咖啡色的色调、简洁的立面和网格图案将前面白色的雕塑形体块清晰地衬托出来。即使如此,由于常规大众的思维惰性,扩建还是引起了强烈争议。

2008年,古根海姆博物馆被指定为国家历史地标。2019年,古根海姆博物馆被列入联合国教科文组织世界遗产名录。自面向公众开始,古根海姆博物馆便受到许多人的追捧,至今已逾60多年,随着时间的流逝,人们对它的热爱依然不减当年,正如建筑大师贝聿铭曾经说过“最美的建筑,应该是建筑在时间之上的,时间会给出一切答案。”究竟是什么原因让古根海姆博物馆如此“迷人”?是它独特的建筑形式?是它独特的功能布局?还是……?

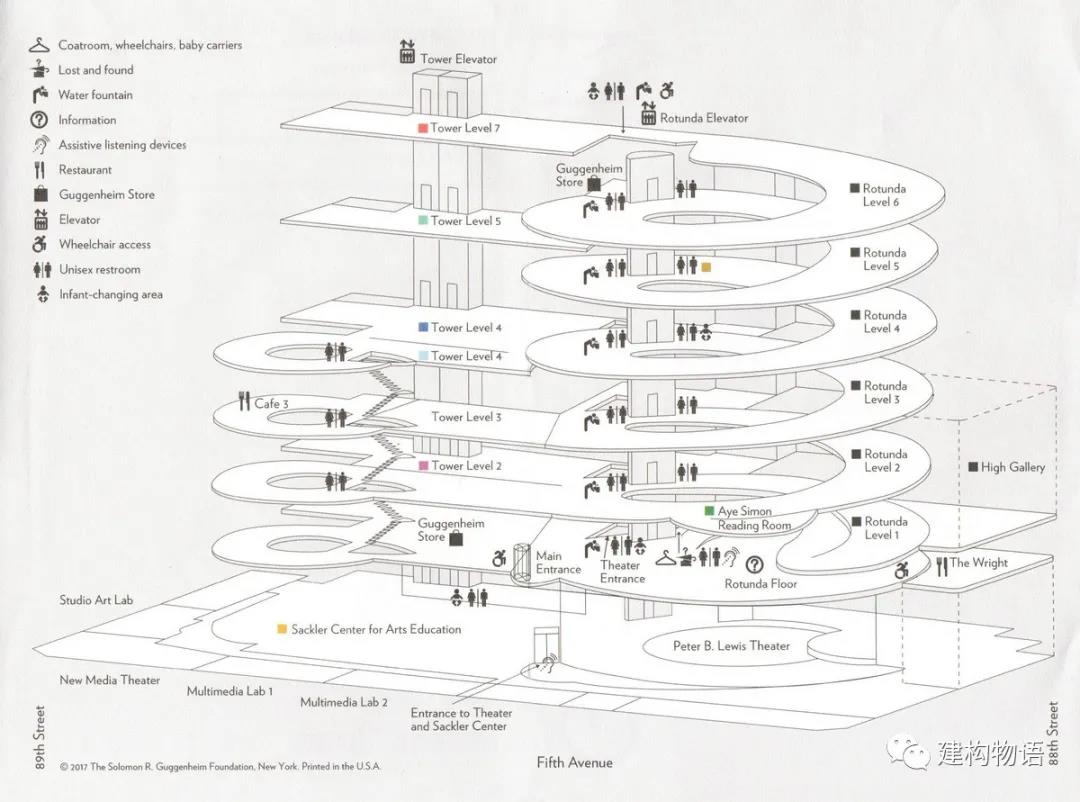

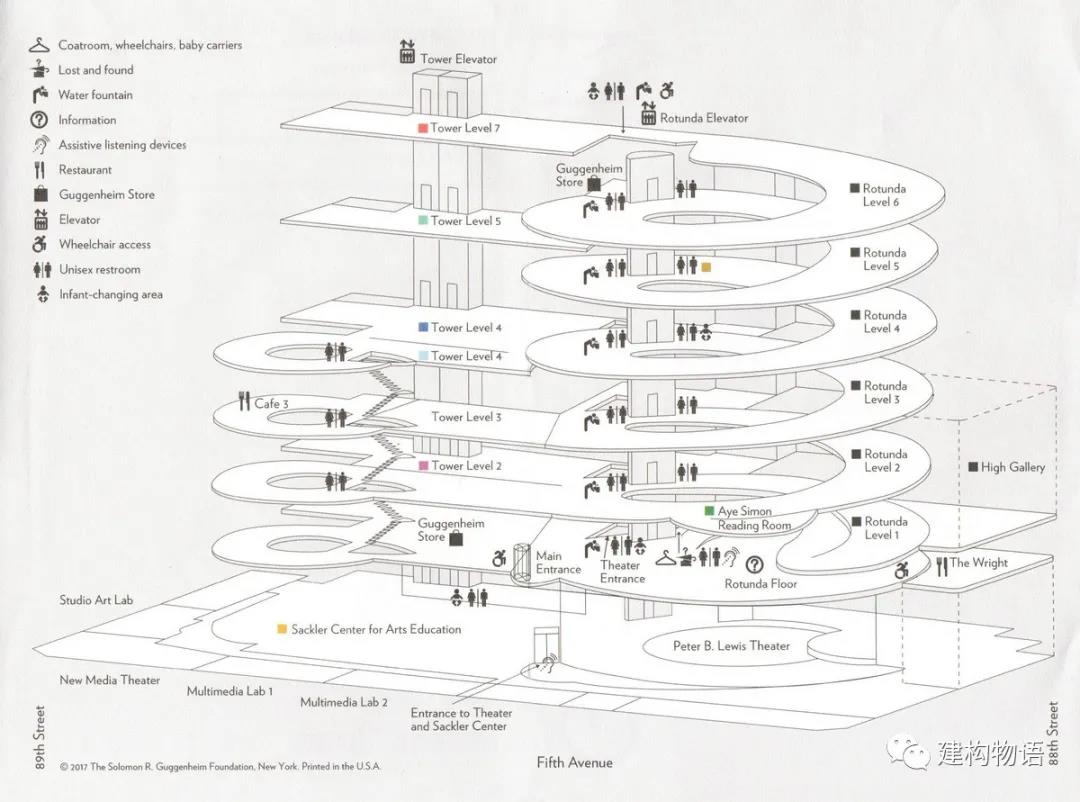

与以中厅或走道串联一个个展厅的传统博物馆不同,古根海姆博物馆完全颠覆了参观的行进路线——进入门厅后,通过电梯参观者首先来到建筑物的最高处,沿着平缓的、宽敞舒适的螺旋形坡道轻松自然地向下,完成整个观展过程,也回到建筑的主要出入口。

这种单一的行进流线避免了常见博物馆进进出出一个个展室的过程,也避免了观展过程中可能出现的来回往复的重复路程,这让参观者更为轻松,注意力只需放在艺术品上即可。

这是一个自然而然的过程,交通(下楼)与观展过程自然完美地融合在一起,没有令人厌烦的多余步骤、没有让人不知所措的选择过程,这也形成了一个独特的观赏艺术的仪式。

这种解决方案与赖特在中西部草原上常用的水平舒展的形式不同,这个位于繁华大都市街边的地块迫使建筑在竖向高度上发展。据称,设计灵感来自“ziggurat”——古代美索不达米亚的一种大型梯形结构。整个建筑空间是水平空间+垂直空间的流动。

©Solomon R. Guggenheim Foundation整个螺旋体块中的展览空间呈开放状态,在观赏过程中,也可以停下来倚在栏板处观赏螺旋中心的共享空间、不同标高可见的作品以及其他参观者,或者进入到北侧的小圆柱空间。

沿着螺旋坡道的展览空间 ©建材U选

从本质上讲,古根海姆博物馆更是一个热爱艺术的大众聚会场所,是一条通往艺术的光明之路。

作为曾经师从路易斯·沙利文(Louis Henri Sullivan)的建筑师,赖特同样将路易斯·沙利文的“形式追随功能”的原则始终贯穿在设计中。

应该说,博物馆为大众印象最为深刻的首先是其独特的倒锥形螺旋式形式,建筑物与周边建筑形成显著的区别,更有别于20世纪40-50年代的新古典主义风格及枯燥的国际式风格,其本身亦成为艺术品。受此影响,之后陆续出现了更多充满了建筑师个人风格表现的博物馆或美术馆。

这种形式不是“为形式而形式”的设计,而是“形式追随功能”的自然结果。它是地块限制、特殊的参观流线、自然采光、结构、材料等因素综合作用下的产物。正是由于竖向延展的空间、平缓的螺旋坡道、倾斜的展示墙面、自然的照明产生了主体空间的倒锥形螺旋形式,其它空间则配合主体形式,最终形成建筑的整体效果,一切均在“意料之外、情理之中”。

沿主要街道(第五大街)的立面效果 ©建材U选

沿主要街道(第五大街)的立面效果 ©建材U选

西南角的效果 ©建材U选

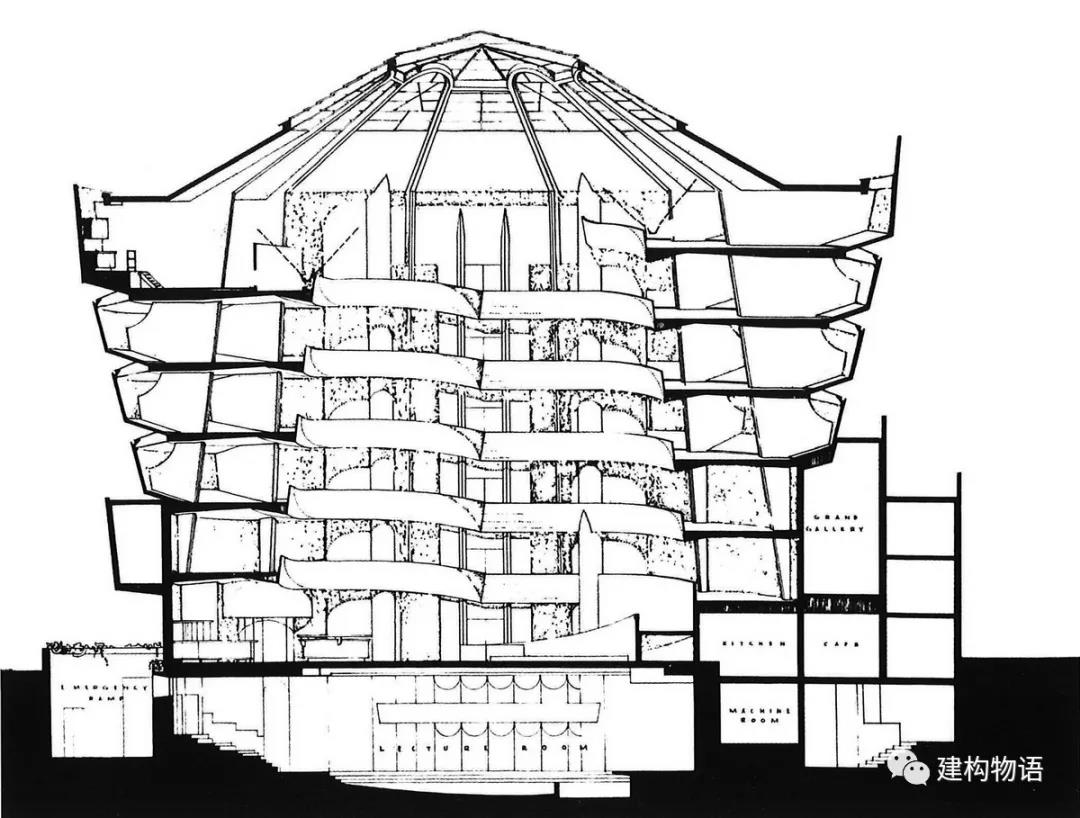

为什么博物馆展示外墙向外倾斜?

建筑师认为,与悬挂在垂直墙面上的绘画相比,沿稍微倾斜的墙面放置的画幅可以更好地、真切地表达透视关系,也更易于定位,如同画家们常用的倾斜式画架。当然,许多实际的布展并没有按照建筑师的意图发生,还是以垂直的形式悬浮于倾斜墙面上,这也形成了另外一种意想不到的展示效果。

主体建筑体量沿倾斜墙面的角度延伸也自然地形成了倒锥体的形式。

倾斜的外墙和垂直布置的画框、天窗自然采光 ©建材U选

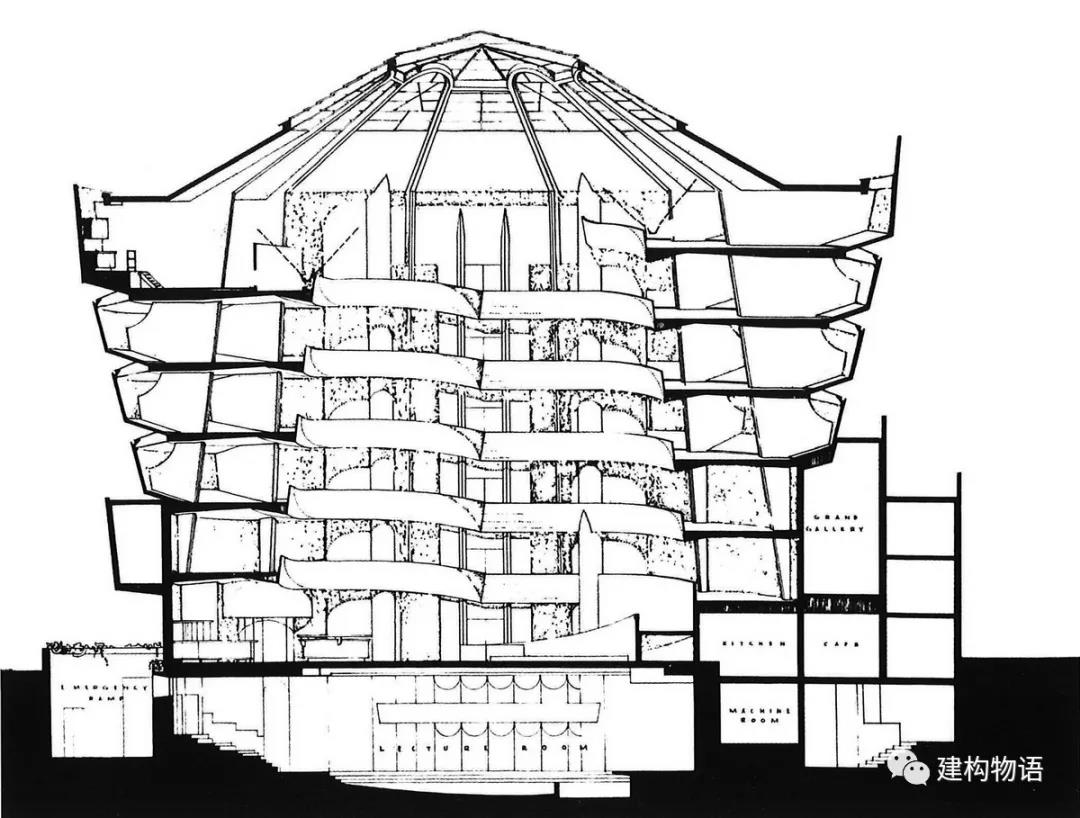

典型剖面图——倾斜的展示外墙、沿外墙上部设置的天窗产生的凹槽。

空间

在这个建成于20世纪50年代的建筑里,现代建筑空间的精髓已经被赖特表达得淋漓尽致。

博物馆主体的多层环绕状展示空间围绕着自然光充沛的中央大厅展开,让人感觉更为轻松自由,这也体现了博物馆的公共空间特性——大众生活与艺术的完美结合。

从上向下看中央大厅及展廊 ©建材U选

螺旋上升的展廊 ©建材U选

螺旋上升的展廊 ©建材U选

层叠的展廊及中央采光顶 ©建材U选

中央采光顶的结构关系——结构与图案的美好结合

©建材U选

除了主体空间外,北侧小的圆形空间同样注意了上下空间的连通,圆柱形的竖向通透空间除了使每层的空间感产生一定的联系外,更使人们感觉到到“透气”,也把经由屋顶采光天窗进入的自然光带到下层空间。

小圆柱体量的中庭 ©建材U选

“圆”无疑是设计的“母题”,圆、半圆、圆弧不断出现在平面墙体、铺地图案、屋顶采光天窗、立面窗格划分……。“母题”的应用无疑让建筑更为“有机整体”。

圆柱形的卫生间 ©建材U选

水磨石地面圆形的铺地分隔条 ©建材U选

入口处圆形的铺地图案 ©建材U选

镶嵌于圆形铺地分格中的铜制圆形铭牌 ©建材U选

半圆形的窗棂 ©建材U选

半圆形的基座部分窗洞及球形采光窗 ©建材U选

入口层(一层)平面图

二层平面图

三层平面图

材料

除了钢和玻璃制造的天窗外,建筑最主要的建筑材料无疑是钢筋混凝土。由于表面裂缝、剥落的困扰,在2005-2008年期间进行了全面的修复工作。现在完成的白色涂料墙面在侧光下显示出凸凹不平的手工肌理,不知道是故意保持那个年代的施工精致度还是计划外的败笔?

修复完工后的墙面细节 ©建材U选

裂缝及漆膜层的剥落无疑是涂料外墙需要面对的主要问题,涂料基层的处理更为重要,采用软质基层、弹性涂料、一定厚度的同质灰泥等是常规的解决方案。

当然,从不同角度出发,对于建筑也有一些负面的评价。如有些人认为建筑自身太过突出只是成为了赖特的“标签”,抢了展示艺术品的戏;有人认为环形展廊的高度(净高约为2.95米)太小,不适合展出某些大型艺术品;连贯的展廊不如多个独立的展室利于多个主题的布展;早期对于自然光控制的技术局限也使得中庭上方的天窗被遮盖,直至1992年才得以恢复使用。

瑕不掩瑜,时隔六十多年的今天,纽约古根海姆博物馆仍然持续地闪耀着现代建筑的光辉,带给人们各种美好的体验,如美酒一般历久弥香,成为经典。在重读经典建筑的同时,我们不由得重新思考“建筑划时代的进步究竟体现在何处?”。对于其它领域,如汽车的进步更多地体现在人车交换模式、操控模式、速度、安全性能等而非汽车的形式。建筑同样如此,真正促使建筑进步的不是外在形式的改变,而是内生自在功能及技术的合理改变。

予人玫瑰,手有余香……如认可本文内容,请将其转发给更多需要的人士!

微信服务号:BML365 QQ:1601990015联系电话:(010)59856185,13220119036